|

2008年12月7日上午,,四川宜賓,中國三峽總公司在向家壩水電站施工區(qū)金沙江邊舉行“金沙江溪洛渡向家壩水電站珍稀特有魚類首次放流活動”,。 CFP供圖

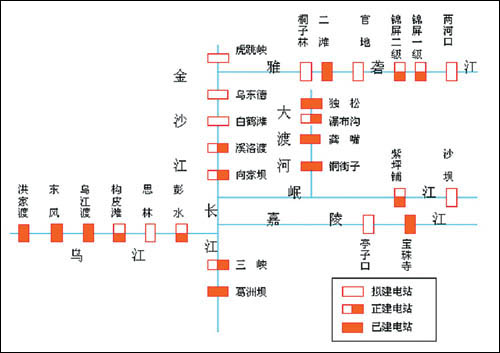

長江流域部分水電站示意圖

一個正在醞釀的水電項目有可能使“長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)”遭遇滅頂之災,,這個專家眼中的長江上游魚類最后的避難所危在旦夕。

本月初一家媒體短短幾百字的消息觸痛了魚類保護專家們的神經,,報道稱,,2月中旬,農業(yè)部組織專家對重慶市政府提交的《長江小南海水電站建設項目對長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)影響及其減免對策專題研究報告》進行論證,。

盡管報道并沒有披露長江小南海水電站最終究竟會不會上馬,,但長期關注長江上游魚類的專家們都很清楚,最近兩年,,有關方面一直在運作長江小南海水電站的動工,,這個水電站的選址擬定在重慶市的珞璜鎮(zhèn),在“長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)”的試驗區(qū)內,。

魚類專家憂心的是,,此次論證會有沒有可能就是小南海水電站要上馬的信號呢,?

事實上,,在過去幾年里,,為給長江上游高潮迭起的水電開發(fā)讓步,,“長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)”的范圍已經一再縮小,。最早倡議建立該保護區(qū)的中科院水生生物研究所的曹文宣院士擔憂地說,,這個保護區(qū)幾年前被“掐去了頭”,,如果“再去了尾”,那么剩下的、支離破碎的河段就不可能繼續(xù)成為長江上游特有魚類的生命通道,,而且自然保護區(qū)是受國家相關法規(guī)保護的,,豈能隨意踐踏?

步步退讓的國家級保護區(qū)

重慶市政府今年的政府工作報告中說,,2009年的主要任務包括:爭取中央支持……突破小南海水電工程。從當地媒體的報道可以了解到,,小南海水利樞紐工程有可能是“十一五”期間重慶最大的單體投資項目,工程計劃動態(tài)總投資370億元,,如果開工,,建成后的裝機容量相當于2/3個葛洲壩,,電力將主要用于市內,,當地對這個工程的期望是,徹底改變重慶拉閘限電的歷史,。

當地積極醞釀小南海水電站的依據是一份1990年形成的《長江流域綜合利用規(guī)劃》,其中提到:長江干流三峽之上,、向家壩之下,應當修建小南海,、朱楊溪、石硼等大型電站,。

這個說法遭到了中科院院士曹文宣的質疑,他介紹說,,那份規(guī)劃形成的時候,,“長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)”還沒有建成。但是1994年建立了保護區(qū),,按照《自然保護區(qū)條例》,,在自然保護區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)內,不得建設任何生產設施,,從目前的情況來看,,這個規(guī)劃與保護區(qū)的相關規(guī)定是沖突的,應該修改,。

有人辯解說,,擬建的小南海水電站壩址在保護區(qū)的試驗區(qū),,不在《自然保護區(qū)條例》要限制開發(fā)的核心區(qū)和緩沖區(qū),,不受法律約束,。但曹文宣院士認為,,水電站的建設有其特殊性,如果壩址在試驗區(qū),,水庫的回水區(qū)肯定要進入緩沖區(qū),,甚至核心區(qū),長江里的各類生物必定會受到影響,,不能在概念上打法律的擦邊球。

說起“長江上游珍稀特有魚類國家級自然保護區(qū)”,,75歲的曹文宣院士感慨萬千,這個大半輩子都在和長江里的魚打交道的學者說,,這個保護區(qū)已經歷經了幾進幾退,,為什么有的領導干部只知道吃魚,卻不知道保護魚,,一步步侵占魚兒們的棲息地。

曹文宣對長江里的魚如數家珍,,他介紹說,,長江上游共有119種特有魚類,,但隨著上個世紀70年代長江第一壩,、葛洲壩的開工,長江上游特有魚類的生存空間就開始不斷受到擠壓,,90年代開工的三峽工程又進一步惡化了魚類的生存環(huán)境,。

當時專家就已經意識到,三峽建壩后將形成600余公里長的水庫,,由于流速顯著減緩,,泥沙大量沉積,餌料生物組成發(fā)生變化,,會使原來在該江段棲息的一部分魚類不能適應,,有可能在水庫內逐漸消失,。政府部門在制定三峽環(huán)保規(guī)劃時,聽取了專家的建議,,要求上游的宜賓和瀘州兩市要分別建立市級保護區(qū),,對長江上游珍稀魚類進行保護,之后的幾年,,魚類保護的問題不斷被重視,,在2000年,最初的兩個市級保護區(qū)已經合并,,并升格為國家級保護區(qū),。

可惜好景不長,很快有關部門就決定要在長江上游的金沙江進行水電站的梯級開發(fā),,當時擬建的向家壩和溪洛渡水電站都在剛剛升格的長江上游珍稀魚類國家級保護區(qū)內,。

如何解決水電站和自然保護區(qū)的矛盾,那一次,,相關部門選擇了保護區(qū)向水電站讓步,。

在“金沙江是我國乃至世界著名的水能資源極為豐富的河流之一,在能源緊張的情況下,,金沙江的水能資源開發(fā),,對實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略具有重要意義”的帽子下,有關部門開始在2002年醞釀變更保護區(qū)范圍,。

新的保護區(qū)范圍在2005年對外公布,,比原來縮小了相當一部分,最近的事實是,,溪洛渡和向家壩兩個水電站已經在2008年年底前實現了截流,。

當時參與修改保護區(qū)范圍的一位專家解釋說,剩下的保護區(qū),、三峽水庫的庫尾至向家壩之間約為400公里的河段,,只能是上游珍稀魚類的片段化殘存生境。

曹文宣院士的說法是,,現在這點殘留的面積是滿足長江上游珍稀魚類完成生命歷程的必要生態(tài)通道,,需要保持暢通無阻,例如圓孔銅魚這類珍稀物種,,屬于漂流性卵,,它們的魚卵需要在河里漂流一定的距離才能孵化,如果保護區(qū)面積繼續(xù)消減,,那么河道距離不夠長,,將大大消減魚類的種群數量,長期下去,,這類魚將面臨滅頂之災,。

在這個曾經被掐去一部分的國家級保護區(qū)中,國家I級重點保護動物有白鱘和達氏鱘,,國家Ⅱ級重點保護動物有胭脂魚,、大鯢和水獺。其中,,被列入世界自然保護聯盟名錄的有3種,。

一位專家回憶說,2005年調整保護區(qū)方案時,,有關方面就曾宣布,,剩下的這點流域不能再搞水電開發(fā)了,可是短短一兩年之后,,小南海水電站又在醞釀之中,。

還有多少魚類在滅絕的邊緣

在當年三峽工程論證的時期,曾有一位支持者說,,“大壩對生態(tài)有什么影響,,不就少吃兩條魚的事嗎?”而在專家那里,,大壩對生態(tài)的影響遠遠不是少吃幾條魚那么簡單,,它對生態(tài)的影響是不可逆轉的,一類物種可能就此滅絕,。

長江漁業(yè)資源管理委員會副主任馬毅在2007年舉行的第二屆長江論壇上,,曾經給出了這樣的數據:人稱“水中活化石”的中華鱘,因受葛洲壩的影響數量銳減,,并有繼續(xù)減少的趨勢,;長江久負盛名的“四大家魚”因三峽大壩建成蓄水,魚苗發(fā)生量急劇下降,,監(jiān)測顯示,,2004-2006年的平均魚苗發(fā)生量與2003年蓄水前相比,驟減了90%,,由此可以看出,,長江水生生物鏈中各個物種的資源狀況已經全面衰退,表明整個長江水域的生態(tài)環(huán)境遭到極大破壞,,發(fā)展趨勢令人擔憂,。

馬毅還指出,長江各類水利工程建設在帶來效益的同時,,也產生了巨大的負面效應,,造成水生生物棲息地被大量侵占、洄游通道被切斷,產卵場被淹沒或破壞,,水生生物資源衰退速度加快,,種質退化、基因異變,,資源總量銳減,,這種破壞是毀滅和不可逆的。導致水生生物物種基因不能適應環(huán)境而逐漸趨于滅亡,,長江的生物多樣性逐步消失,。

在學者的研究中,中華鱘是目前已知的受大壩修建影響最大的物種,。長期關注長江問題的學者范曉介紹說,,中華鱘是長江里典型的海江洄游性魚類,它們在海洋中長大成年后,,每年夏秋季逆長江而上,,需要耗時一年,行程3000多公里,,才能到達長江上游金沙江的產卵場,。在整個艱難跋涉、激流勇進的過程中,,雄魚和雌魚選擇適宜的河段交尾產卵,,而魚卵具有粘性,沉落粘附于石質河底,,并可藏匿于卵石縫中,,以保護孵化中的胚胎不受敵害侵食。

最讓人不可思議的是,,中華鱘從海洋洄游到金沙江產卵,,再返回大海,需歷時近兩年,,葛洲壩工程建成后,,中華鱘被永遠阻隔在大壩以下,再也不能重返傳統(tǒng)的產卵場,。

葛洲壩對中華鱘的影響也引起了相關部門的關注,,上個世紀80年代,人們就開始在葛洲壩下游人工繁殖中華鱘,,并在技術上取得了成功,。

范曉說,人工繁殖的魚苗,,一般在四五個月后,,和親魚一起放歸長江,也有部分魚苗生長一至兩年后放歸,由于人工繁育的環(huán)境容量有限,,所以不可能大規(guī)模養(yǎng)育個體更大的中華鱘,。

但學者擔憂的是,中華鱘從1984年人工繁殖成功并開始放流以來,,已有20多年的時間了,,按中華鱘15年的性成熟期計算,2000年以后,,應當有人工繁殖的成魚返回葛洲壩壩下江段。那么,,人工繁殖種群生長的情況如何,?它對天然種群有什么影響?有無基因變異和種質退化的現象,?

范曉說,,目前還無法識別出洄游成魚中的人工繁殖個體,因此上述問題仍然是疑問重重,。他還告訴記者,,他曾經訪問過專門研究中華鱘的學者,這位學者告訴他,,人工繁殖只是在中華鱘的天然繁殖條件被嚴重破壞后,,不得已的一種補充方式,但它不能代替中華鱘的天然繁殖,。還有一些生活在長江的瀕危保護動物,,如白鱘等,生性比較兇猛,,根本不可能進行人工繁殖,,它們的命運更讓人擔憂。

葛洲壩以下的白鱘種群在1993年以后已基本消失,,自然繁殖的可能已經不復存在,,最后捕到的一尾是在2002年12月12日的南京下關;葛洲壩以上的江段,,種群數量也急劇下降,。而近8年來,葛洲壩以上長江江段發(fā)現的白鱘均為30公斤以上的成年個體,,未發(fā)現幼體,,說明近年來白鱘的自然繁殖狀況極差,也可能已沒有白鱘自然繁殖了,。

專家認為,,三峽庫區(qū)蓄水以后,對魚類最主要的影響是棲息空間的損失。大壩至重慶600多公里的江段為水庫代替后,,原來在急流和中,、淺水環(huán)境中生活的魚類,將無法適應庫區(qū)的靜流深水環(huán)境,,當它們不得不遷移時,,又會受到生境容量的限制。一定的河段空間內,,所能容納的魚類種群數量是有限的,,這必然導致具有急流態(tài)生活習性的種群的衰減。

金沙江上正在修建的向家壩,、溪洛渡等一系列電站大壩,,將使長江魚類最重要的產卵地不復存在,這會給已被隔斷在三峽大壩以上的魚類種群造成更嚴重的影響,。

小南海將怎樣影響長江上游最后的魚類保護區(qū)

至于正在醞釀的小南海水電站會給長江生態(tài)帶來怎樣的影響,,有專家曾給出非常嚴峻的預測,小南海和其他梯級電站開發(fā)的累積效應將會嚴重改變河流生態(tài)系統(tǒng)的水域環(huán)境,,對棲息的珍稀特有魚類造成毀滅性影響,。

這些專家認為,擬建小南海大壩將成為一道巨大的物理屏障,,直接截斷大壩上下游江段的連續(xù)性,,阻礙了洄游性魚類向上游或下游遷移的通道。

小南海工程淹沒區(qū)涉及珍稀特有魚類保護區(qū)的緩沖區(qū)和實驗區(qū),,將導致多種珍稀特有魚類產卵場和棲息地大量喪失,。

如果按1990年的那份規(guī)劃,向家壩和三峽之間的小南海,、朱楊溪,、石硼3個梯級電站都建成的話,這個國家級保護區(qū)中,,長江干流中的核心區(qū)和實驗區(qū)將不復存在,,僅剩41.9km緩沖區(qū)。庫區(qū)將合計淹沒30處珍稀特有魚類產卵場及集中分布點,,保護區(qū)的結構和功能將被破壞,。

對于小南海水電站可能造成的生態(tài)影響早就有了相當多的研究,但據參加2月農業(yè)部組織的那次論證會的一位專家介紹,,有關部門提交的論證報告還研究不足,,根本沒有說清楚小南海水電站究竟會怎樣影響長江生態(tài)環(huán)境,會場上一位資深的漁業(yè)專家憤怒地連說了三遍“這份論證報告太粗糙”,。

據說,,提交給論證會的報告認為,,可以通過修建仿生魚道給魚類留出空間,作為補救措施,。對此專家的態(tài)度是,,仿生通道等設施建設須經嚴謹的論證和科學試驗。其實,,對于魚道是否能有效減少水壩對魚類的影響依然存在爭議,。曹文宣院士就認為,修建魚道不是長江流域魚類保護有效手段,,因為長江上游的特有魚類,,多數適應激流環(huán)境,對大壩修建形成水庫的靜水環(huán)境,,它們是不適應的,。特別是進行梯級開發(fā)時,急流生境將喪失殆盡,,保護這些魚類不是修建魚道就能解決的。

美國大自然保護協(xié)會長江項目負責人郭喬羽,,也是為這個國家級保護區(qū)焦慮的人之一,。過去幾年,她大量的工作都是在研究如何模擬長江原有的生態(tài)流,,為保護區(qū)的各類生物盡可能地還原若干梯級水電站修建之前的生態(tài)環(huán)境,,而如果小南海上馬,像其他專家預計的那樣,,“長江上游珍稀魚類國家級保護區(qū)”將只剩下幾個片段,,那么近年來,郭喬羽和她的同事為長江生物做的最后努力將全功盡棄,,畢竟連最后的棲息環(huán)境都沒有了,,還談什么保護。

郭喬羽介紹說,,河流里的生物往往會根據河流在一年內不同的變化而繁衍生息,。比如,春天到來,,水溫上升,,水位上漲,這些信息都會提醒河里的生物該進行交配繁育了,。大自然在不同時期給河流帶來的潮起潮落,,冰封消融都是物種生物周期的信號,但特大型水庫的運行都有可能使河流的洪峰流量減小,,徑流的年內變化減少,,由此河里的許多生物失去了繁育信號,,這將導致種群數量減少、質量退化,。

差不多七八年前,,美國科學家開始研究能否計算出河流原有的生態(tài)模式,反推出如何調節(jié)水庫運行,,這樣在保證水庫效益的同時,,也能給河流的生態(tài)系統(tǒng)復制它們適應了千萬年的季節(jié)規(guī)律。這樣的討論已經在美國一條名叫薩凡納的河流實行,。郭喬羽也特別希望能用這樣的方式嘗試拯救長江的生物物種,,但一切的關鍵是必須留下這最后的一點點保護區(qū)。

長江上需要建那么多水電站嗎

截至2008年年底,,金沙江中游的金安橋電站,,以及金沙江下游的溪洛渡電站和向家壩電站,均已開工建設,。其中,,溪落渡電站排名世界第三;向家壩電站的裝機容量亦達600萬千瓦,,排名中國第三位,。據悉,目前中下游多座水電站都在加緊前期準備,,準備今明兩年集中上馬,。

在金沙江開發(fā)啟動前后,長江上游主要支流的梯級開發(fā)已經大規(guī)模啟動,。其中岷江干流都江堰以上的上游河段,,已規(guī)劃了10個梯級電站,中下游還規(guī)劃了7個梯級電站,;大渡河干流規(guī)劃為22個梯級電站,,后又增加下游的沙灣、安谷兩級,,共為24級,;雅礱江干流,總共規(guī)劃了21個梯級,;烏江干流規(guī)劃了12級梯級水電站,;嘉陵江干流規(guī)劃了17個梯級樞紐。

曹文宣院士說,,他這幾年最怕聽到的就是長江的某個地方又要修水電站了,。他說,目前支流中只有赤水河還沒有規(guī)劃水電站,,而有意思的是下游的茅臺酒廠保護了這條河,。幾年前有人提出,,在赤水河的上游也要修水電站。當時曹文宣站出來反對,,他的理由是,,修了水電站后,水庫會對當地以及下游的氣候環(huán)境產生影響,,而茅臺酒的醇香就是得益于當地特殊的水文,、氣候環(huán)境,如果這些條件因水庫的建設改變了,,那么茅臺酒有可能醇香不在,。當地考慮再三,放棄了修水電站的想法,。

曹文宣說,,作為一個科學家,他本無意指責一些地方政府的工作,,可是水電開發(fā)在一些地區(qū)已的只能用無序來形容,,根本沒有環(huán)評,也沒有論證,,尤其在一些支流上,,遍地開花的引水式電站已經使部分河道干涸了。

曹文宣告訴記者,,他還聽說瀘定橋江段也要修電站,他堅決反對,,在他看來,,“保留大渡河瀘定江段的自然景觀和文化,對子孫后代的教育意義比多生產幾億度電更為重要,�,!�

他建議應該在每一條梯級開發(fā)的河流,至少建立兩處特有魚類自然保護區(qū),。每一條河流都存在特有魚類,,為了使其不致絕種,有必要建自然保護區(qū),。自然保護區(qū)必須包含干流和支流,,干流江段原規(guī)劃的幾個梯級電站應放棄,與干流相通的支流不應修建水電站,,已修的應拆除,。“解決能源問題不能總盯著水電,,節(jié)約能源潛力很大,,而風能,、太陽能、熱核能等新能源的突破和規(guī)�,;�,,也不是遙遙無期的事�,!彼f,。

翁立達退休前的職務是長江流域水資源保護局局長,也是著名的水資源保護專家,,過去幾年里,,他深入研究了長江流域水電資源開發(fā)的狀況。他分析說,,長江流域的各級政府希望筑壩發(fā)電的心情是可以理解的,,修了壩,發(fā)了電就是經濟效益,,誰也不愿看著一江水從自己門前白白流走,,下游能修,為什么上游不能修,,干流能修,,支流為什么不能修,鄰縣都修了,,我為什么還按兵不動,,于是電站層層加碼。在翁立達看來,,目前無序的狀況可以說是全流域缺乏統(tǒng)一規(guī)劃造成的,。

在兩年前,翁立達就和他的同事建議,,當前無序開發(fā)的狀況下,,有關部門應該盡快對原長江流域綜合規(guī)劃進行修編,以便用新的流域綜合規(guī)劃指導今后的水利水電開發(fā)工作,。新一輪流域綜合規(guī)劃修編應堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領,,把建設資源節(jié)約型社會,促進人與自然和諧相處,,維護河流健康,,保障水資源可持續(xù)利用,支撐流域經濟社會可持續(xù)發(fā)展作為規(guī)劃修編的主線,,對原長江流域綜合規(guī)劃從生態(tài)環(huán)境角度進行修訂和調整,。

翁立達告訴記者,對河流水資源和水能資源的開發(fā)利用必須適度,,不能超越河流自身的恢復調整能力,,國際公認40%為水資源開發(fā)利用程度的警戒線,。而隨著水電規(guī)劃的實施,金沙江流域規(guī)劃的水庫總庫容將達到徑流量的83%,,長江上游地區(qū)水庫總庫容將達到河川徑流量的61%,,對河流生態(tài)環(huán)境將產生長期深遠的影響。應根據長江流域水資源的承載能力和水環(huán)境的承載能力,,剛性規(guī)定水能資源開發(fā)利用的上限,。

此外,他建議,,國家應明確劃定長江不宜開發(fā)和限制開發(fā)區(qū)域,,要在全流域從生態(tài)與環(huán)境角度識別不宜和需限制進行水利水電工程和其他大型工程建設的區(qū)域、河流和河段,,并落實在新的流域綜合規(guī)劃中,。不宜及限制開發(fā)區(qū)域明確后,應受有關法律法規(guī)的約束,,并在實踐中嚴格遵守,,對一些存在較大爭議的項目應當暫緩決策。同時要確定開發(fā)的先后順序,,首先開發(fā)對生態(tài)環(huán)境影響較小的工程,,不應放任開發(fā)企業(yè)“跑馬圈水”、遍地開花,。

曾經著有《中國水危機》的民間環(huán)保人士馬軍最近也呼吁說,,應當有選擇、有限度地開發(fā)流域水能資源,,在電站之間保留一定面積的流水生境,,以切實緩解水電開發(fā)造成的不利影響,避免長江珍稀特有魚類的衰亡,。

(本報北京3月29日電) |