|

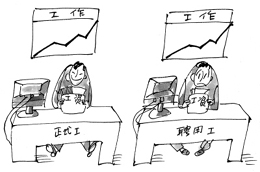

【新聞眼】同一個單位,,干同樣的活兒,聘用工和正式工,、農(nóng)民工和城鎮(zhèn)工,、編制外和編制內(nèi),收入甚至會差出10倍,。(《人民日報》7月16日報道) 【新聞眼】同一個單位,,干同樣的活兒,聘用工和正式工,、農(nóng)民工和城鎮(zhèn)工,、編制外和編制內(nèi),收入甚至會差出10倍,。(《人民日報》7月16日報道)

——《勞動法》第四十六條明確規(guī)定,,“工資分配應當遵循按勞分配原則,實行同工同酬”,。但是職場中活生生的事實,,卻分明向人們昭示著“按身份分配”的無法無理。

對于“按身份分配”,,處于兩個用人機制之下的員工們,,似乎都已見怪不怪了。聘用工,、農(nóng)民工,、編制外的打工者們,雖然心有不服,,但相對于來之不易的飯碗,,他們不敢更多地主張什么;而那些正式工,、城鎮(zhèn)工,、體制內(nèi)員工,更是認為本該如此,、心安理得,。不能不說,目前實行的雙軌制用工制度,,事實上正在將群體間的盤剝與掠奪,,推向一個日益顯性的地步。

同不工同酬現(xiàn)象,,絕不是內(nèi)部分配之類微觀層面的事,,而是一種非常頑固的社會現(xiàn)象。法律明確賦予公民的同工同酬權,,為什么在現(xiàn)實中落不到實處,?最根本的原因,是掌控社會資源的既得利益者,,通過用工雙軌制來維護自己的既得利益,。而這樣的維護,往往又以“穩(wěn)定”為旗號,以“老人老辦法,,新人新章程”為口號來推行,。其最強硬的理由,就是“老員工歷史上為單位貢獻較多”,,理應通過體制劃線,,確保這些人不通過競爭,也能分享利益,。

但問題是,,這樣的傾斜在不同的單位里,效果卻有天攘之別,。對于土地等資源被上級部門收走的企業(yè)來說,,即使想為老員工做出傾斜,大多也是有心無力,,真正被養(yǎng)起來的,,只是少數(shù)企業(yè)領導;而對于壟斷行業(yè),、事業(yè)單位來說,,以體制劃線的傾斜,又幾乎到了“無度”的地步,。這種無度,,一是體現(xiàn)在具體數(shù)額上,二是體現(xiàn)在享受對象上——被劃在體制內(nèi)分享利益的,,未必就是曾經(jīng)為企業(yè)創(chuàng)業(yè)的老員工,,更有不少是通過各種各樣的裙帶關系塞進來的。

同工同酬的路應該怎么走,?讓現(xiàn)在所有的臨時工都走進“體制內(nèi)”,,享受體制內(nèi)員工待遇嗎?不用說體制內(nèi)的人們會不平衡,,更因為這些單位大多為“國”字號,,國家財力能否支撐也是一個大問題;那么,,讓體制內(nèi)員工向臨時工們看齊,,大幅降低待遇?那恐怕真的會事關“穩(wěn)定”了,,因為這些單位很多都是能夠“挾政府以令諸候”的角色,,動起來需要慎之又慎。

勞動力總體上的供大于求,,使臨時工們主張權利的聲音太弱,,用人單位實行同工不同酬也總是那么理直氣壯,。而在事關百姓權利這樣的問題上,,政府的公共管理責任,,卻不能因市場供求而永遠無所作為。同工同酬的路還有多遠,?取決于政府的公共意識能有多強,。 |