|

|

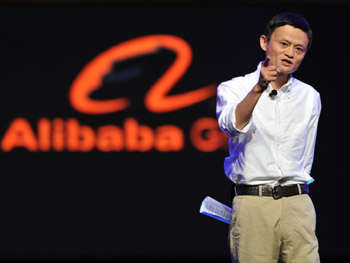

2012年9月9日,,阿里巴巴集團董事局主席馬云在杭州舉行的第九屆全球網商大會上發(fā)表閉幕演講,。2012年12月3日,阿里巴巴集團宣布,,截至11月30日晚間,,淘寶、天貓兩大網購平臺年總交易額突破1萬億元,。記者

黃宗治/攝 |

●

在美國,、香港等地上市的100多家中國企業(yè),,包括新浪、搜狐,、網易,、騰訊、百度等,,雖然有著偉大的貢獻,,但其協議控制模式在監(jiān)管與合同兩個方面都暗藏巨大的法律風險,可能發(fā)生嚴重的系統(tǒng)性危機,。

●“協議控制-VIE模式”展示了市場創(chuàng)新與過度監(jiān)管之間的博弈,,在這一群體性規(guī)避法律事件的背后,折射出的是政策,、法律脫離實際,、效率低下、不適應我國經濟發(fā)展的一面,。

●監(jiān)管者應調整對返程并購和境外間接上市的監(jiān)管思路,,打開審批通道,降低審批成本,,引導企業(yè)放棄協議控制模式,、恢復正常的股權控制狀態(tài),并且增加境內資本市場對民營企業(yè)特別是創(chuàng)業(yè)初期的民營企業(yè)的開放度,。

自2000年新浪在美國NASDAQ上市開始,,“協議控制模式”或者“VIE模式”成為我國眾多民營企業(yè)海外間接上市法律架構的核心特征,被譽為“孕育了十幾年來中國互聯網每一個偉大公司”,。這是一種在境外設立并上市的殼公司依靠合同安排控制境內實體公司,,從而實現境內業(yè)務境外間接上市的法律結構,它自問世以來屢遭“規(guī)避監(jiān)管”,、“以合法形式掩蓋非法目的”的質疑,。

支付寶VIE事件,正是馬云們?yōu)橄约夜镜腣IE結構隱含的法律風險而無意間展示了境外間接上市民營企業(yè)的系統(tǒng)性法律風險,。但時至今日,,監(jiān)管層依然沒有明確地表達對協議控制-VIE模式的態(tài)度。這種沉默無助于消除協議控制模式的法律風險,,也不能解決導致馬云們走上這條風險之路的制度和政策原因�,!�

馬云曾發(fā)出孤獨而執(zhí)著的追問:“中國的創(chuàng)新,、互聯網和資本市場會因完善VIE而毀?”它反映出中國的企業(yè)家已不愿意再游走于法律的刀鋒,,不愿再操練各種“潛規(guī)則”,。立法者,、監(jiān)管者有責任保障企業(yè)家“在陽光下經營”的權利,而法律界也必須回應市場實踐對法律形式主義導向的挑戰(zhàn),。

“協議控制”與VIE是兩個不同的概念,,但在民營企業(yè)海外間接上市過程中成為一對絕妙的工具組合。

在當下的語境中,,“協議控制”與VIE常常被相提并論,,但它們其實是兩個不同的概念,在幫助我國企業(yè)海外間接上市過程中扮演的角色也各有分工,。

“協議控制”是與“股權控制”相對應的一個概念,,二者都可以用來描述兩個或兩個以上具有獨立法人地位的企業(yè)之間存在的控制與被控制的關系。典型的公司控制可見于母公司控制子公司,,依據的是持有后者的多數股權,,稱為“股權控制”。兩家法人企業(yè)之間也可以通過締結合同的方式,,將其中一家企業(yè)安排為受另一家企業(yè)控制,。如實踐中的承包合同、托管合同或者委托經營合同等,,都可以將一家獨立法人企業(yè)置于另一家企業(yè)的控制之下,。這種以合同形式而非以公司組織法的股權,來確立企業(yè)法人之間的控制-被控制關系的方式稱為“協議控制”,。

VIE則是源于美國會計準則的概念,。VIE的全稱為“可變利益實體”(Variable Interests Entity),是美國為治理上市公司借助特殊目的實體SPV(Special Purpose Vehicle)來轉移債務或損失而創(chuàng)設的一種新的合并報表標準,,目的是將公司隱藏在財務報表之外的各種風險重新納入報表當中,,向公眾投資人披露企業(yè)真實的財務狀況。

VIE規(guī)則誕生于2002年美國安然公司財務丑聞之后,。當時安然公司將債務,、損失轉移到自己控制但并不持有多數股權的SPV中,按照傳統(tǒng)會計準則的股權控制標準不必合并財務報表,,直到損失無法掩蓋而宣布破產,。為遏制企業(yè)對表外實體的濫用,美國修訂了合并會計準則,,用“可變利益”(Variable Interests)標準來替代“股權”或“表決權”標準,,規(guī)定一家可變利益實體(VIE)必須由可變利益的主要持有人來合并該實體的財務報表。

可以說,,VIE規(guī)則是會計準則所奉行的“實質重于形式”原則的體現,,旨在克服法律上以股權比例作為控制權標準的局限性。通過將股權、貸款,、擔保,、信用增級等各種財務支持統(tǒng)一視為有風險的“可變利益”。因此,,VIE盡管是會計術語,,但其傳遞的理念是監(jiān)管性的。

因此,,VIE與協議控制奉行的法律理念是不同的,。協議控制完全體現了私法上的意思自治和法律形式主義,但VIE則是對當事人意思自治結果的“否定”,,一定意義上體現了監(jiān)管工具的強制性,。

盡管協議控制與VIE存在本質上的對立,但在我國民營企業(yè)海外間接上市過程中,,這兩個概念卻被市場專業(yè)人士視為一對絕妙的工具組合:協議控制實現境內外多層主體法律上的非股權控制,,規(guī)避我國法律在外資產業(yè)準入、境外上市,、外匯流動等方面的監(jiān)管,,而VIE規(guī)則保障境內經營利潤順暢地傳遞到境外上市主體。于是,,域外本屬于監(jiān)管工具的VIE,,在當下中國的語境中蛻變?yōu)榕c“協議控制”等效的概念,共同發(fā)揮著規(guī)避監(jiān)管的功能,。

境外間接上市是監(jiān)管與市場之間的博弈,,“協議控制-VIE模式”則將基于股權的監(jiān)管或障礙巧妙地化于無形。

企業(yè)境外間接上市面對一系列的監(jiān)管措施甚至障礙,,它們大多與股權概念有關,,而協議控制-VIE模式可以將它們巧妙地化于無形。

首先,,外資準入,。境外間接上市導致原本純粹的內資企業(yè)變成了外商投資企業(yè),境外上市的SPV成為境內經營實體的投資者,。就常識而言,,“外商投資”體現為境外投資者持有境內企業(yè)的股權,但我國現行外資準入監(jiān)管政策,,限制電信,、傳媒、教育等領域中的外資控股或持股,,從而導致境外上市SPV無法成為境內經營企業(yè)的股東,。這正是協議控制模式在2000年新浪美國上市過程中被創(chuàng)設出來的動因,,通過協議控制,,境外上市SPV避免了直接持有境內相關行業(yè)公司的股權,,但又可以實現對后者的控制并獲取全部經營收益�,!�

其次,,SPV返程并購監(jiān)管。2006年9月商務部等六部委聯合出臺《關于外國投資者并購境內企業(yè)的規(guī)定》(以下簡稱“10號文”),,對境外SPV返程并購境內經營企業(yè)設置了審批程序,,但實踐中卻未實際受理審批。返程并購的“事實禁止”迫使市場主體另辟蹊徑,,通過協議控制模式來規(guī)避商務部的并購監(jiān)管,。之所以如此,是因為10號文對“并購”的描述僅提及“股權并購”或者“資產并購”兩種方式,,市場人士據此解讀該文件不適用于對境內企業(yè)的“協議控制”,,因為協議控制并不涉及股權并購或資產并購因素,因而不必按10號文要求報商務部審批,。

再次,,證券監(jiān)管。10號文明確規(guī)定了特殊目的公司境外上市交易需經中國證監(jiān)會批準,,然而,,與商務部的返程并購審批類似,實踐中證監(jiān)會未批準過一例,。協議控制模式再次成為繞開監(jiān)管障礙的方式,,因為10號文描述的特殊目的公司獲得境內公司權益的方式是換股并購,即以SPV股權或股份作為支付手段購買境內公司股東的股權或者境內公司增發(fā)的股份,。由此推理,,如果境外SPV依靠合同安排而非換股并購控制境內公司,此種間接境外上市的行為就不必報證監(jiān)會批準,。

外資產業(yè)準入限制,、外資并購監(jiān)管、境外間接上市審批等一系列監(jiān)管要求,,制約了股權控制模式在我國企業(yè)境外間接上市法律架構中的運用,。而包括律師在內的市場人士對于監(jiān)管規(guī)章的解讀方式嚴格拘泥于監(jiān)管規(guī)章的文字表述,儼然為協議控制模式的合法性提供了專業(yè)法律意見上的支持,。

協議控制模式在監(jiān)管與合同兩個方面都暗藏巨大的法律風險,,可能發(fā)生無人能夠承受的系統(tǒng)性危機。

協議控制-VIE模式依附于對法律條文的形式主義解讀,,忽略了監(jiān)管,、會計奉行的都是“實質重于形式”的理念,。實踐中,監(jiān)管者可能并非像市場人士所期待的那樣機械地理解和適用法律條文,,可能基于監(jiān)管目的采取“實質重于形式”的監(jiān)管思路,。

例如,10號文雖然多處言及“股權”,、“換股”等行為樣態(tài),,但也有兜底性條款。如10號文第11條第2款明確規(guī)定:“當事人不得以外商投資企業(yè)境內投資或其他方式規(guī)避前述要求”,,它完全可以覆蓋境外上市SPV通過境內外商投資企業(yè)所實施的任何旨在實質控制其境內運營實體的行為,,包括對后者財產、運營,、利潤分配等方面的控制,。

另外,,一度在增值電信業(yè)務領域掀起波瀾的“自查自糾風波”,,也體現了行業(yè)監(jiān)管部門對規(guī)避監(jiān)管行為的關注�,!蛾P于加強外商投資經營增值電信業(yè)務管理的通知》明確要求“境內電信公司不得以任何形式向外國投資者變相租借,、轉讓、倒賣電信業(yè)務經營許可,,也不得以任何形式為外國投資者在我國境內非法經營電信業(yè)務提供資源,、場地、設施等條件”,。該通知雖然未直接提及“協議控制”字眼,,但已經把協議控制模式推向了一種比較尷尬的境地。

在支付寶VIE風波爆發(fā)后,,商務部發(fā)布了《實施外國投資者并購境內企業(yè)安全審查制度的規(guī)定》,,更進一步明確提出了“實質審查”的監(jiān)管思路:“對于外國投資者并購境內企業(yè),應從交易的實質內容和實際影響來判斷并購交易是否屬于并購安全審查的范圍,;外國投資者不得以任何方式實質規(guī)避并購安全審查,,包括但不限于代持、信托,、多層次再投資,、租賃、貸款,、協議控制,、境外交易等方式�,!�(第9條)盡管相關部門解釋該規(guī)定僅針對“涉及國家安全的行業(yè)”,,但它無疑提供了應如何解釋監(jiān)管理念的一個旁證,。

除了“實質重于形式”的監(jiān)管思路會讓規(guī)避法律的協議控制-VIE模式陷于危機,協議控制自身也暗藏著危險,。

協議控制相比于股權控制有一個天然的弱勢,,即建立在合同基礎上的法律關系永遠存在合同對手方違約的風險,從而危及協議控制的目的,。合同對手方違約或者機會主義行為的危險比控制協議存在的“規(guī)避法律”之瑕疵更容易發(fā)生,。按照《合同法》第52條,,以合法形式掩蓋非法目的以及違反法律,、行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同無效。因此,,旨在規(guī)避我國現行外資產業(yè)準入監(jiān)管,、并購監(jiān)管或者證券監(jiān)管的控制合同可能被法院認定為無效。這就意味著,,無論創(chuàng)始人還是境內運營實體的新股東,,均可利用控制合同的上述瑕疵拒絕履行義務。此時,,控制合同將變?yōu)橐患埧瘴�,,毫無意義。

支付寶VIE事件就生動地再現了協議控制模式在監(jiān)管與合同兩個層面的法律風險,。只是,,與人們預期的不同,法律風險的爆發(fā)并非源于監(jiān)管者直接進行“實質重于形式”的認定來挑戰(zhàn)協議控制-VIE模式,,而是作為控制合同主體的當事人自行主動揭開了協議控制-VIE模式的面紗,,放棄了協議控制。

由此來看,,協議控制-VIE模式長達十年的繁榮與其說是這種特殊的法律架構成功地規(guī)避了監(jiān)管,,不如說是監(jiān)管者怠于執(zhí)行監(jiān)管政策,或者默許,、迎合了實踐對監(jiān)管規(guī)則的一廂情愿的理解,。

支付寶事件應該標志著這場漫長的市場與監(jiān)管之間曖昧游戲的謝幕。

鑒于協議控制-VIE模式是我國民營企業(yè)海外間接上市的基本架構,,支付寶VIE風波不僅將眾多海外間接上市的企業(yè)推到風口浪尖,,也是對我國相關監(jiān)管部門的直面拷問,監(jiān)管者已經不可能再繼續(xù)沉默下去了,。一旦VIE架構被認定為規(guī)避監(jiān)管而不合法,,目前在美國、香港等地上市的100多家中國企業(yè),,包括新浪,、搜狐,、網易、騰訊,、百度等一眾互聯網明星企業(yè),,將面臨災難性的后果。對境外投資者而言,,如果協議控制瓦解,,境外上市公司無法獲得對境內運營實體的掌控,投資者將失去其所投資的全部資產,。這將是一場無人能夠承受的系統(tǒng)性危機,。

應該調整監(jiān)管思路,打開審批通道,,降低審批成本,,引導企業(yè)放棄協議控制模式,恢復正常的股權控制狀態(tài),。

協議控制-VIE模式展示了市場創(chuàng)新與過度監(jiān)管之間的博弈,。在這一群體性規(guī)避法律事件的背后,折射出的是相關法律或者監(jiān)管政策脫離實際,、效率低下,、不適應我國經濟發(fā)展的一面。

企業(yè)境外間接上市歸根結底是一個融資行為,,是企業(yè)希望以最小的成本(包括政府審批的成本)獲得資金而發(fā)展出來的一種融資模式,。

由于我國資本市場偏愛國有經濟、側重成熟公司,,冷落了新興行業(yè)中的民營創(chuàng)業(yè)者,。對于最富活力的民營企業(yè)而言,一方面境內融資渠道匱乏構成企業(yè)發(fā)展的瓶頸,,另一方面資金雄厚的境外投資者為分享中國經濟高速增長的成果而對優(yōu)質民營企業(yè)求賢若渴,。因此,適度開放企業(yè)境外間接上市的通道是必要的,。不僅如此,,考慮到國內資本市場目前IPO堰塞湖的困境,境內企業(yè)與境外資本的對接也正可以彌補國內資本市場的局限,。這就意味著監(jiān)管者應調整對返程并購和境外間接上市的監(jiān)管思路,,打開審批通道,降低審批成本,,從而引導企業(yè)放棄協議控制模式,,恢復正常的股權控制狀態(tài)�,;蛘�,,如果監(jiān)管者希望進一步將優(yōu)質的新興行業(yè)公司留在國內上市,,就應當增加境內資本市場對于民營企業(yè)、特別是對于創(chuàng)業(yè)初期的民營企業(yè)的開放度,�,!�

在外資產業(yè)準入方面,也有必要進一步檢討現有的監(jiān)管思路,。外資監(jiān)管通常體現了一國對國家經濟安全的考慮(特殊情形下也有扶持國內特定產業(yè)競爭力的考慮),,其限制“外來資本”是名,防范“外來控制”才是實,。但是,,境外SPV返程并購并非真正的“外來控制”,而是國內企業(yè)或個人由于稅收優(yōu)惠,、資本運作便利等因素而設立的“出口轉內銷”的偽外資企業(yè),。是否有必要對它們適用外資產業(yè)準入限制,殊有商榷之處,。

應該看到,央行在《非金融企業(yè)支付服務辦法》中采用的“實際控制人”標準比“境外/境內”兩分法的簡單判斷更加合理,。將這個標準應用于實行控制協議的境外間接上市企業(yè),,可以發(fā)現,絕大多數企業(yè)依然為公司創(chuàng)始人所控制,,境外公眾投資者或私募機構的興趣主要在于分享中國經濟高速增長的紅利,,而非取得在中國境內經營企業(yè)的控制權。從這個角度看,,對于眼下棘手的一百多家協議控制企業(yè)的合法性問題,,采用“實際控制人”標準對企業(yè)進行甄別,而非簡單地“新老劃斷”,,或許是一個更好的處理辦法,。

當然,監(jiān)管思路的調整并不意味著協議控制-VIE模式本身就能從“潛規(guī)則”變成“顯規(guī)則”,。無論是監(jiān)管思路的由“堵”轉“疏”,,或者行政審批程序效率的提升,抑或對協議控制企業(yè)的甄別處理,,目的都只是理順監(jiān)管關系,,讓現實存在且從其他方面看都屬合法合規(guī)經營的企業(yè)獲得正當權利,讓未來的境外間接上市企業(yè)披露真實的股權關系,。

而協議控制-VIE模式作為規(guī)避法律及監(jiān)管政策的工具,,無法擺脫其天生的原罪。盡管眾多市場人士對“監(jiān)管”的意義持懷疑態(tài)度,,但反復發(fā)生金融危機或者經濟危機表明,,資本市場暫時還無法擺脫監(jiān)管,,國家安全層面的外資準入監(jiān)管更是如此�,?梢哉f,,監(jiān)管與規(guī)避監(jiān)管之間的博弈是市場中永恒的命題,而透過法律形式對經濟實質做出有效判斷也是監(jiān)管者永遠的職責,。