|

提要

國家財政危機的出現(xiàn),一般都是由經(jīng)濟衰退,、社會動蕩造成的,這似乎已經(jīng)成為一條財政發(fā)展的規(guī)律。正由于此,,人們往往只重視社會衰退時期的財政危機,而忽視了經(jīng)濟繁榮時期的財政問題,。但歷史發(fā)展往往也有例外,,繁榮的背后也潛伏著各種矛盾,如果得不到及時的處理,,就會像一顆定時炸彈而爆發(fā),,造成不可預(yù)測的結(jié)果。唐代就是這樣的典型,,在歷史上構(gòu)成了一個特殊事件,,給了唐代執(zhí)政者以沉痛的教訓(xùn),也為今人留下了難以磨滅的印象,。

|

|

|

唐代宗 |

唐德宗 |

盛世背后危機四伏

唐代是我國封建社會的鼎盛時期,,“貞觀之治”、“開元盛世”可謂人人皆知,。就在這看似社會穩(wěn)定,,百姓安居,統(tǒng)治者歌舞升平的年代里,,各種政治,、經(jīng)濟、社會問題不斷出現(xiàn),,從小到大,,由暗轉(zhuǎn)明,聚積凸顯起來,。

首先是土地占有不均等,。唐代前期,國家實行的是均田制,,這種土地制度基本上為國有性質(zhì)的,,是國家立足、農(nóng)民立業(yè)的基礎(chǔ),。均田制下丁男授田百畝,,其中80畝是口分田,國家將掌握的大量無主荒地按不同等級,、年齡,、身份授給不同數(shù)量的土地,,主要讓農(nóng)民耕種繳納國家的田租,以保障國家糧食的安全,。農(nóng)民只有使用權(quán)而沒有所有權(quán),,只能耕種不能買賣。超過了授田年齡和死亡的男子要把口分田退還給國家,,國家重新分配給新成年的男丁,。另外20畝是永業(yè)田,規(guī)定種植桑榆,,解決農(nóng)民穿衣和向政府繳納庸絹,。永業(yè)田為農(nóng)民自己所有,在家庭遇到病死等大事發(fā)生經(jīng)濟困難時才可買賣,。從武則天執(zhí)政開始,,一方面由于地主豪強經(jīng)濟力量的發(fā)展,另方面農(nóng)民負擔(dān)的加重,,土地兼并日益激烈,,出現(xiàn)了“富者田連阡陌,貧者無立足之地”的局面,。失地農(nóng)民紛紛逃往他鄉(xiāng),,出現(xiàn)了大量的逃戶流民。唐玄宗開元年間國家有900多萬戶,,但至唐肅宗時期(760年)只剩下193萬多戶,,減少了3/4,“天下戶口,,亡逃過半”,。

其次是租稅負擔(dān)不合理。唐代前期稅制實行的是租庸調(diào)法,,“租”指田租,,按丁繳納,每丁一年納粟2石,;“調(diào)”指戶調(diào),,按戶繳納,每戶每年交納紡織品共6丈,;“庸”指不服役者交錢,,每日納絹3尺。租庸調(diào)稅制的特點是“有田則有租,,有家則有調(diào),,有身則有庸”。在這種稅制下,規(guī)定皇室貴戚,、官僚貴族,、孝子順孫、義夫節(jié)婦具有租稅減免權(quán),。逃戶流民為了生存投靠地主豪強做蔭戶,,也不承擔(dān)國家的租稅徭役,只有留住戶成為國家的納稅戶,,出現(xiàn)了“課戶”和“不課戶”之分,。由此可知,只有30%至50%的戶和14%的人口承擔(dān)國家的全部租稅,,租稅負擔(dān)處于極不合理狀態(tài),。

再次是收入分配不公。農(nóng)民所創(chuàng)造的大量物資和財富,,絕大部分被封建國家所占有,農(nóng)民得到的極為有限,,只能保持最基本的生存條件,,所以在開元天寶時就出現(xiàn)了“朱門酒肉臭,路有凍死骨”的貧富懸殊現(xiàn)象,。分配不公加劇了政府與民眾的矛盾,,直接動搖了封建國家的基礎(chǔ)。

除了經(jīng)濟問題的蔓延惡化以外,,政治危機也日益凸顯,。與土地制度相適應(yīng),唐代前期實行的是府兵制,,士兵閑時務(wù)農(nóng),,戰(zhàn)時從軍。但隨著土地兼并,,均田制的破壞,,農(nóng)民逃亡,軍隊失去了來源,,只好將府兵制改為募兵制,。政府出錢招募士兵,軍隊成為專業(yè)性質(zhì),,從此造成了各地駐軍首領(lǐng)的權(quán)力膨脹,,他們將軍事、政治,、經(jīng)濟,、財政之權(quán)集于一身。中央與地方的矛盾日益尖銳,,各地節(jié)度使驕橫跋扈,,獨斷專行,,大大削弱中央集權(quán)的力量,貶低了朝廷的威嚴,。在政治和軍事上,,唐代由原來的內(nèi)重外輕的布局轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)輕外重的局面。在危機四伏中,,唐朝的政權(quán)實際上是外強中干,,隨時都有被顛覆的危險。

|

|

唐代開元通寶貨幣,,在錢幣發(fā)展史上占有重要地位,。唐初沿用隋五銖,輕小淆雜,。唐高祖武德四年(公元621年),,為整治混亂的幣制,廢隋錢,,效仿西漢五銖的嚴格規(guī)范,,開鑄“開元通寶”,取代社會上遺存的五銖,。

除銅質(zhì)開元通寶(本圖)外,,唐初還鑄造過金、銀質(zhì)開元通寶,。這兩種貴重金屬幣僅限皇家賞賜,,供顯貴玩賞,并不投入流通,。 | 漁陽鼙鼓動地來

天寶十四載(公元755年),,各種矛盾相互交織,互為影響,,終于形成一股巨大的火山噴發(fā)而出,。范陽節(jié)度使(今北京地區(qū))安祿山和史思明,早有改朝換代之野心,,看到唐朝矛盾尖銳,,民怨沸騰,成了一堆干柴,,一燃即發(fā),,于是乘機發(fā)動兵變。從范陽出發(fā),,橫掃千里,,直入長安,沿途燒殺,千村殘破,,京城變成火海,,國家積蓄為之一空。安祿山打進長安后,,唐玄宗帶領(lǐng)少數(shù)親臣狼狽逃往四川,,走到馬嵬坡,軍士不行,,提出殺楊貴妃以謝天下,。唐玄宗無奈上演了一場“霸王別姬”的歷史悲劇。天寶十五載(756年),,唐玄宗逃到成都后,,讓刀劍火影嚇破了膽,再也無心流連寶座,,不久宣布退位,,稱太上皇。其子唐肅宗在逃亡之地靈武(今寧夏靈武縣)倉惶即位,。從此,,唐朝政府成了流亡政府,一有風(fēng)吹草動,,皇帝就倉惶出逃,,一直到了唐代宗在位期間仍然如此,。有一次吐蕃攻陷長安,,諸道不發(fā)救兵,唐代宗逃亡到陜州,,無隔夜之糧,,捋麥穗為食。

安史之亂后,,唐代今非昔比,,昔日的繁榮全化為泡影,動蕩,、割據(jù),、空虛、蕭條,,成了這一時期的主旋律,。政治上,不再是中央控制的一統(tǒng)天地,,藩鎮(zhèn)割據(jù)的態(tài)勢愈益嚴重,。“大者連州十余,小者猶兼三四”,,“既有其土地,,又有其人民,又有其甲兵,,又有其財賦”,。各地節(jié)度使擁兵自立,與中央分庭抗禮,,貢賦不入朝廷,,政令不聽中央,各自為政,,稱帝稱王,,唐代統(tǒng)一大業(yè)陷入了軍閥混戰(zhàn)的旋渦之中。由于階級矛盾與日俱增,,嚴重地影響了社會的安定與和諧,。廣大農(nóng)民揭竿而起,反抗斗爭不斷發(fā)生,。寶應(yīng)元年(762年),,浙東袁晁起義,有眾二十余萬,;江西方清,、陳莊起義,連接郡縣,。至于小型的農(nóng)民反抗活動就更多了,。

經(jīng)過戰(zhàn)亂的社會經(jīng)濟,千瘡百孔,,一片蕭條,。史載:人口死亡,煙火斷絕,,中原膏腴,,淮泗沃野,變?yōu)榍G棘,。如國家的在冊戶口,,唐肅宗乾元三年(760年)僅有1933174戶,16993086口,,分別比天寶十四載(755年)減少了19%和32%,。由于戶口銳減,土地變動,,經(jīng)濟衰敗,,市井蕭條,,嚴重地影響了國家的稅收,財政危機日甚一日,。

在危機中改革圖強

到了唐代宗和唐德宗執(zhí)政時期(760—783年),,為了挽救唐王朝的命運,開始尋找生存的出路,,先后重用劉晏和楊炎化解矛盾,,增加財政收入。唐代宗任命劉晏為戶部侍郎,,兼度支,、轉(zhuǎn)運、鹽鐵,、鑄錢,、租庸等使,主管財政經(jīng)濟工作,。不久又任命為吏部尚書,、同中書門下平章事(副宰相),主管財經(jīng),,被稱為“計相”,。唐德宗時期又任命楊炎為宰相,制定和推行了諸多財政改革措施,。

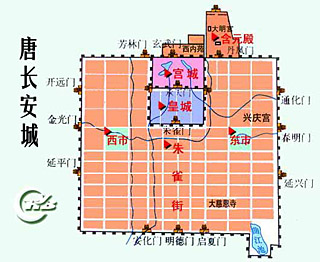

一是改革漕運,,解決京城糧食危機。唐代政治中心在長安,,但經(jīng)濟中心卻在江南,,糧食供應(yīng)要靠運河來轉(zhuǎn)運,漕運成了唐代政府的經(jīng)濟命脈,。安史之亂后,,漕運工作遭到很大的破壞,,京城發(fā)生了嚴重的糧食危機,。唐代宗廣德二年(764年),劉晏改革漕運,,變散運為綱運,,以減少漕糧的流失和浪費;變民船為官船,,保障了漕運安全,;變派役為雇用制,提高了船工的積極性,,解除了運河沿途州縣人們的痛苦,。通過改革,,漕運效率顯著提高,每年轉(zhuǎn)輸一百多萬石,,成功地解決了中央和長安地區(qū)的糧食供應(yīng)問題,,穩(wěn)定了物價,安定了民心,。

二是改革專賣制度,,增加財政收入。封建社會的鹽鐵茶酒是重要的財政來源,,但在長期的“重農(nóng)抑商”政策影響下,,隋代和唐代前期對此都不實行專賣政策,也很少征稅,,即所謂官不與民爭利,。安史之亂后,農(nóng)業(yè)稅難以征收,,專賣收入成為消除財政危機的重要措施,。唐肅宗乾元元年(758年),任命第五琦制定專賣政策,,對食鹽進行官產(chǎn)官運官銷,,雖然取得了一定的效果,但因官營出現(xiàn)了許多問題,。唐代宗永泰二年(766年),,劉晏對官營專賣制度進行改革。一是精簡鹽鐵專賣機構(gòu),,裁汰冗員,,提高工作效率;二是改變原來的官辦性質(zhì),,實行民制,、官收、商運,、商銷制度,。在國家的總體調(diào)控下,發(fā)揮商人的作用,,提高了銷量,;三是創(chuàng)立就場專賣,國家建立專門的食鹽中轉(zhuǎn)站,,通過“寓征于價”的辦法實行就地征收,,然后商人可暢通無阻;四是利用常平鹽倉,,通過官運官銷進行調(diào)節(jié),。改革取得了顯著效果,,鹽利在財政收入中占有重要的比重。國家每年總年收入1200萬緡,,“而鹽利居其太半”,。

三是改革常平與和糴法,平抑市場物價,。常平法是國家出本錢儲存糧食,,糧食價格低時購進,價格暴漲時拋售,,以調(diào)劑供應(yīng),,穩(wěn)定市場。和糴法是國家通過市場采購糧食,,以解決國家糧食儲備問題,。唐代宗永泰二年(766年),劉晏建立了信息網(wǎng)絡(luò),,了解物資余缺,、物價漲落和生產(chǎn)豐歉等情況。制定最優(yōu)收購法,,規(guī)定在比較方便的地區(qū),,把近數(shù)年的糧食價格和收購的數(shù)量定為五等,價格高的地區(qū)按最少的數(shù)量收購,,價格最低的地區(qū)按最多的數(shù)量收購,,以較少的資金收購較多的糧食。擴大和糴范圍,,把國家一部分賦稅變現(xiàn),,在低價地區(qū)收購?fù)撂禺a(chǎn)品,轉(zhuǎn)運到京師和洛陽等價格高的地方出售,,既調(diào)劑了物價又增加了財政收入,。

四是改革稅收制度。為了公平稅負,,廢除租庸調(diào),,實行了兩稅法。兩稅法在預(yù)算上實行“量出為入”的原則,。每年財政經(jīng)費先計算數(shù)額,,然后按照各地的土地,、人口,、條件等實際情況進行分配,分配時堅持貧富有差,,稅負均等,。這一原則防止了地方官吏強取豪奪,,多收多征,加重民眾的負擔(dān),。在征收中實行不分主客,,按戶征稅。改變了原來官僚地主和富商大賈免稅而農(nóng)民納稅,、常住戶繳稅而客戶不繳稅的不合理現(xiàn)象,,稅基大為擴大。在稅額的制定上不按人丁征稅,,而以資產(chǎn)為準,。資產(chǎn)包括土地、房產(chǎn),、收入等,,資產(chǎn)多者多交稅,資產(chǎn)少者少交稅,,無資產(chǎn)者不交稅,,使賦稅趨于公平。

五是規(guī)范了中央與地方分配關(guān)系,。實行了“兩稅三分法”的分稅制度,。即把國家的兩稅收入劃分成上供、送使和留州三部分:上供部分是各地上繳中央的稅收,,為中央財政所有,;送使部分是地方交解諸道節(jié)度使的軍費,保障節(jié)度使的財政支出,;留州部分是各州留在本州的財政收入,,以供地方政府的支出。在這種財政體制下,,中央財政收入占總收入的1/3,,地方收入占2/3,如建中初年,,每年總收入是3000余萬貫,,送使留州的為2500余萬貫,上供的部分是950余萬貫,。這種制度既是中央對地方的讓步,,也是對地方的限制,最重要的是達到了保障中央財政支出,,和諧中央與地方分配關(guān)系的目的,,改變了財政分配的混亂狀態(tài),使中央和地方的財政分配關(guān)系走向了規(guī)范,。

通過以上的改革,,形勢發(fā)生了很大的變化,。農(nóng)民的負擔(dān)得到減輕,稅負趨于公平,,收入有所增加,。同時,經(jīng)濟開始恢復(fù)與發(fā)展,,國家戶口呈上升趨勢,,交通發(fā)達,商業(yè)繁盛,。史載:自長江,、淮河到黃河、洛水,,“舟車輻輳,,人庶浩繁”。世人評價此時“舟車既通,,百貨雜集,,航海梯嶠,可追貞觀,、永徽之盛”,。可以說此時是中國封建社會商業(yè)發(fā)展的一個重要時期,。

但是,,由于改革是各種利益的重新分配,每一次財政改革都不是一帆風(fēng)順的,。楊炎在改革中也遭到不少人的反對,,致使貶官外地,最后被迫害而死,。唐代后期的“中興”,,也遠遠比不上前期的輝煌。由此證明,,盛世往往一去不返,,造成這樣結(jié)果的根源,就是盛世背后潛伏的矛盾,。所以,,關(guān)注盛世下的財政危機比關(guān)注社會衰退時期的財政危機更加重要。

(作者為財政部財科所研究員) |